全國統一服務熱線:15821596221

中國提出 “2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和" 目標,園區作為工業、能源、交通等碳排放重點領域的集聚地,其低碳轉型是實現雙碳目標的關鍵環節。

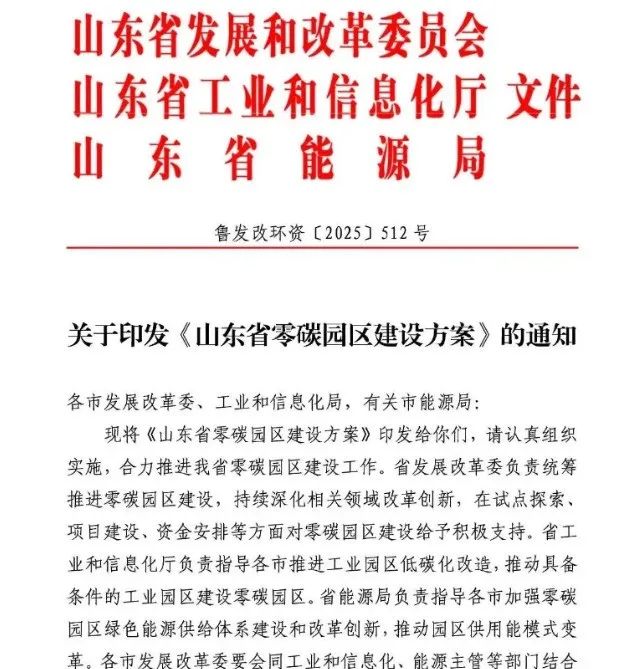

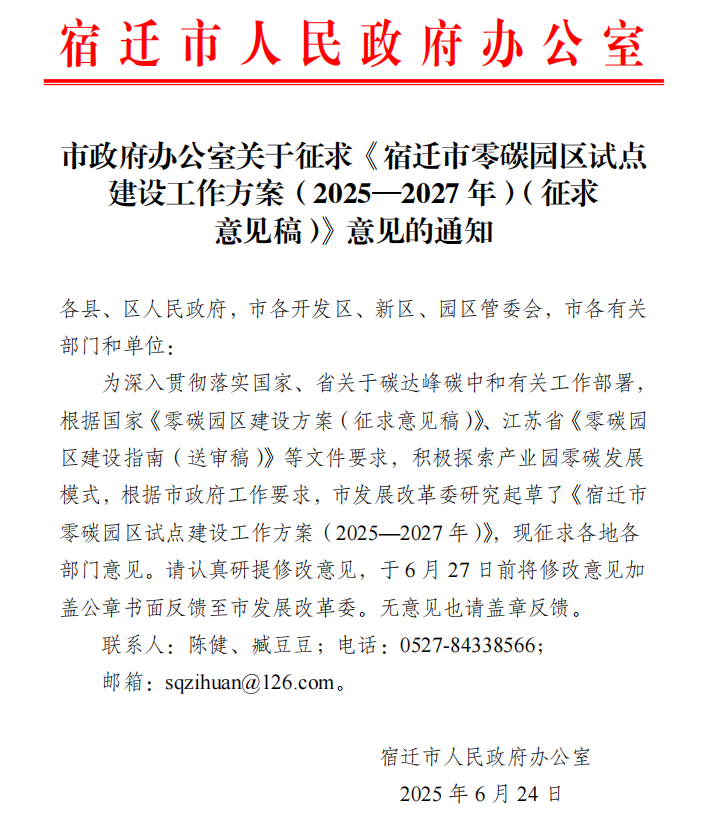

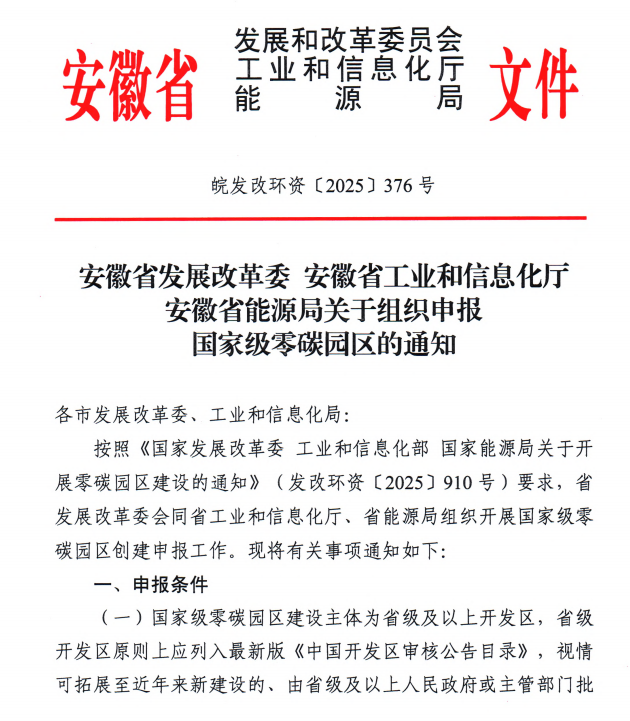

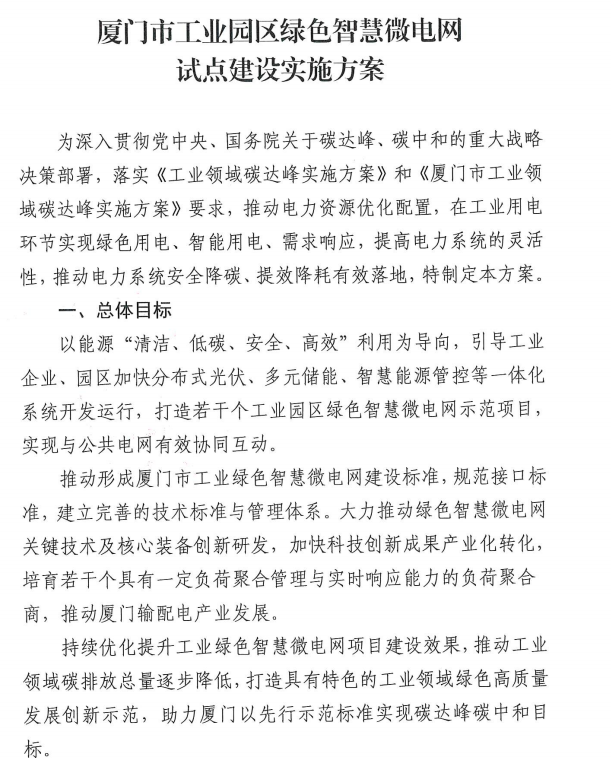

國家層面相繼出臺《“十四五" 循環經濟發展規劃》《關于推動工業園區綠色低碳發展的指導意見》等文件,地方政府如山東、江蘇、安徽等也相繼發布零碳園區建設方案,從資金補貼、技術支持、試點示范等方面形成政策合力,為零碳園區發展提供了制度保障。

(1)山東省

多數園區能源消費仍以煤炭、天然氣等化石能源為主導,尤其是化工、鋼鐵、建材等高耗能產業園區。

(2)供能模式:系統協同性弱,多能互補程度低

園區能源供應多呈現 “分系統獨立運行" 特征:電力系統依賴大電網遠距離輸送,各系統與園區內分布式能源的銜接不暢。智能微網、構網型新能源等技術應用極少,園區對大電網的依賴性強,應對惡劣天氣或電網故障的韌性不足。

(3)能源效率:整體水平偏低,浪費現象突出

工業領域能效短板明顯:高耗能設備(如傳統電機、老舊鍋爐)仍在大量使用,部分園區重點行業能效水平較低 。

(4)碳排放:高碳特征顯著,管控體系待完善

碳排放強度與產業結構強關聯:化工、冶金等重化工園區碳排放強度整體仍高于 “零碳目標" 要求。

碳監測與核算能力薄弱:多數園區尚未建立統一的碳排放監測系統,企業碳數據多依賴 “自報自測",存在核算標準不統一、數據精度不足等問題;園區層面的碳流追蹤(如能源生產、消費、運輸環節的碳排放)尚未實現全鏈條覆蓋,難以支撐精準減排。

能源管理多依賴人工巡檢與經驗調度,缺乏智能化平臺支撐:很多功能多局限于數據采集,未能實現負荷預測、多能協同調度等深度應用

3、園區管理挑戰

(1)多行業碳排放數據分散,缺乏統一管理

行業數據特性差異大,工業生產流程復雜,建筑能耗數據分散,交通移動源排放難以追蹤;協議不兼容;不同行業數據采集頻率差異大

(2)能源結構優化壓力大,新能源消納能力不足

結構性矛盾,高碳產業鎖定效應;消納技術瓶頸,電網靈活性不足;區域差異顯著,東部負荷中心,西部資源富集區

(3)傳統管理模式難以滿足精細化、動態化需求

管理機制缺陷,靜態考核指標失效;決策手段落后,人工干預為主;響應速度滯后

4、安科瑞園區微電網智慧能源平臺

4.1 平臺介紹

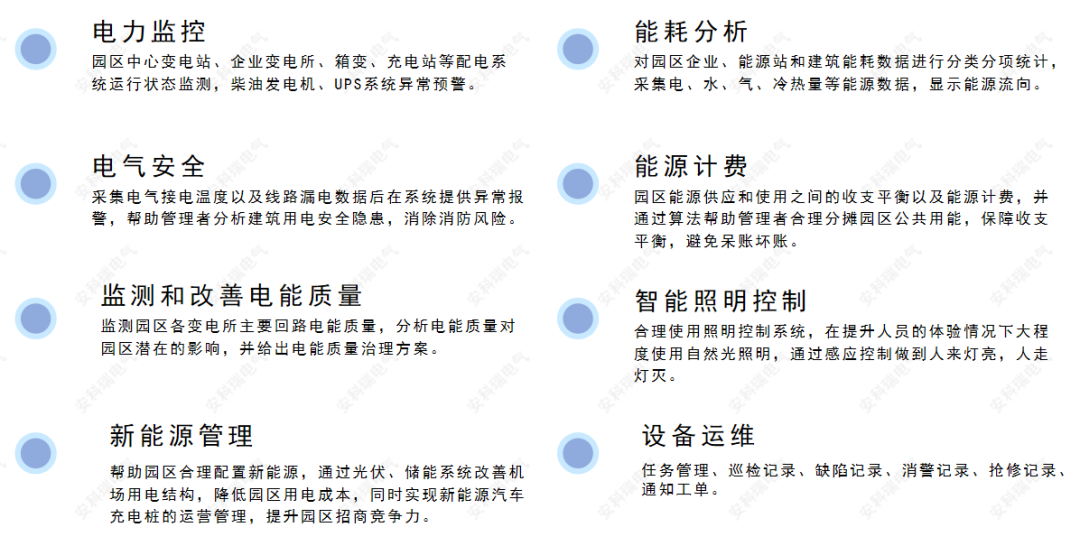

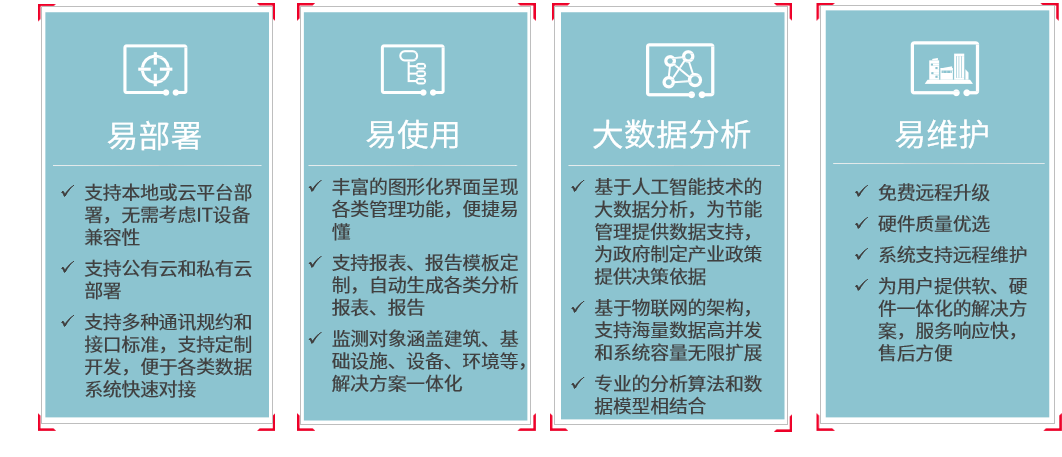

安科瑞園區能源管理系統,集園區的電力監控、電能質量監測與治理、電氣安全預警、能耗分析、照明控制、新能源使用、能源收費以及設備運維等功能于一體,通過一套系統對園區的能源進行統一監控、統一運維和調度,系統可以通過WEB和手機APP訪問,并可以把數據分享給智慧園區平臺,實現整個園區的智慧運行。

4.2 系統功能

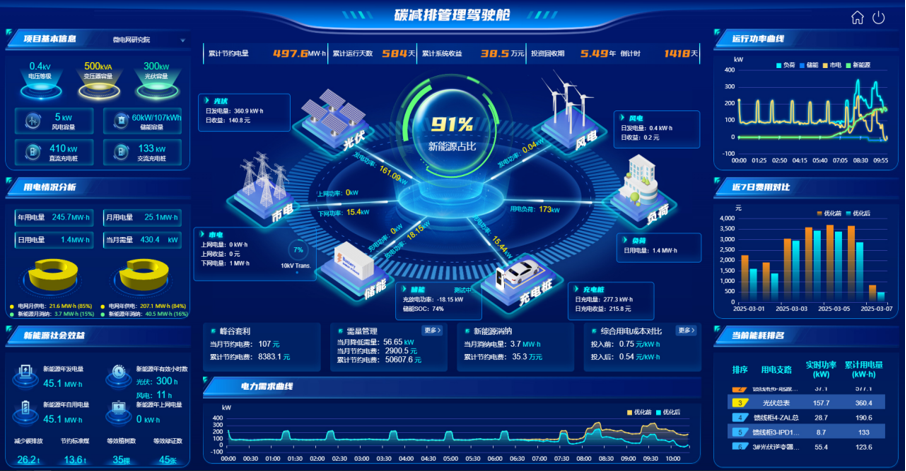

5.1 節能降碳路徑

能碳數字化:形成企業-車間-設備三級能耗及能效數據,并按標準計算成碳排放數據

全面碳盤查:以能耗數據為基,劃分碳盤查范圍,統計范圍內碳排放源及形成數據分析

實行碳計劃:形成能流與碳流,對各級管理單位制定減排計劃

用能策略優化:從管理措施到設備技改等多方面實施優化措施,實現節能降碳

逐步實現碳達峰:建設光伏發電與儲能系統,逐步構建微電網管理系統

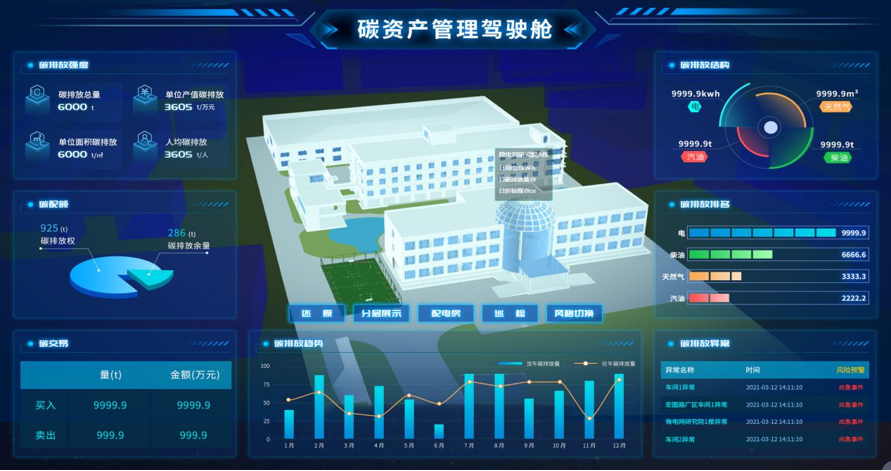

5.2 能碳管理平臺

5.3 平臺主要功能

區域碳排放監測

了解區域整體碳排情況:區域碳排放總量統計與趨勢;區域碳中和進度跟蹤;重點企業碳排追蹤與異常預警

獨立展示區域重點企業核心碳排放數據:碳排放強度;碳排放結構;碳排放指標完成追蹤

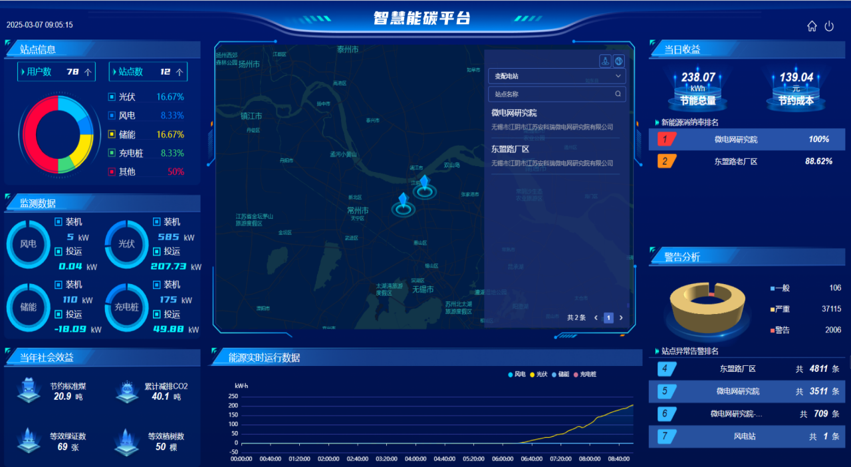

聚合區域內多類型資源:區域風、光、儲、充裝機站點信息;區域減排總量;社會效益和經濟效益統計

跨地區能源互聯,分層協同控制:動態預測區域重點企業能源供需,優化能源生產與分配策略,提升新能源消納能力;區域-企業多級調控,逐級分解任務,企業執行精細化調控

碳排管理

5.4 關鍵技術

碳減排技術

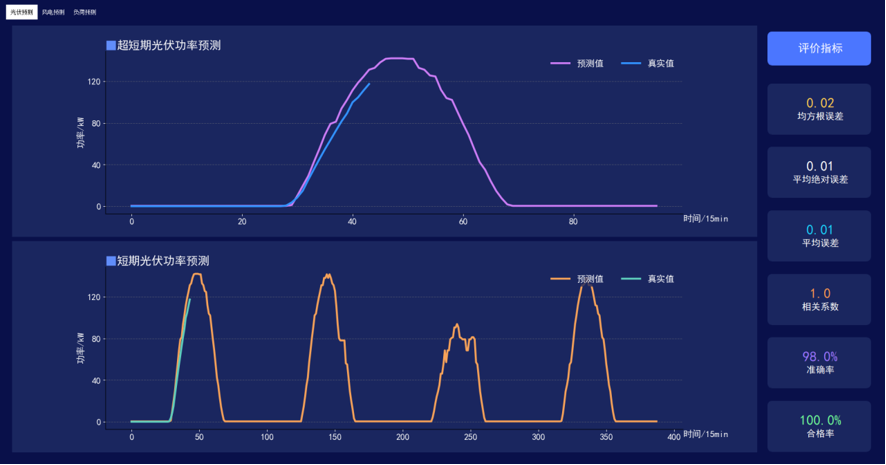

AI驅動預測

冷負荷預測

關聯性分析

設備調優

5、安科瑞能碳管理平臺亮點

6、典型案例

7、結語

安科瑞企業微電網能碳管理平臺作為響應國家 “雙碳" 目標與數字化轉型政策的核心解決方案,通過整合能源與碳排放全流程管理,有效破解了傳統工業企業及園區在能碳管理中面臨的精細化不足、數據分散、決策滯后等痛點。

未來,平臺將持續以技術創新驅動綠色轉型,成為企業實現 “碳達峰、碳中和" 目標的核心引擎,為構建全國乃至全球的低碳能源體系貢獻實踐力量。

如需了解更多詳情,請聯系~

以上內容僅作為學習交流使用,禁止用于商業用途

如有錯漏之處,敬請指正

如有侵權,請聯系刪除